今回、ご紹介させていただく書籍は、「東京大学 総合研究 -その歴史・学生生活・就職先・入試ほか」という本です。

発行は、昭和54年12月10日の初版発行になります。

1973年のオイルショックから5年が経過し、内需外需の均衡が取れ始めて、日本国内の景気が上昇気流に乗り出した頃にあたるようです。

それは、東大卒の就職先状況にも現れているように見えます。

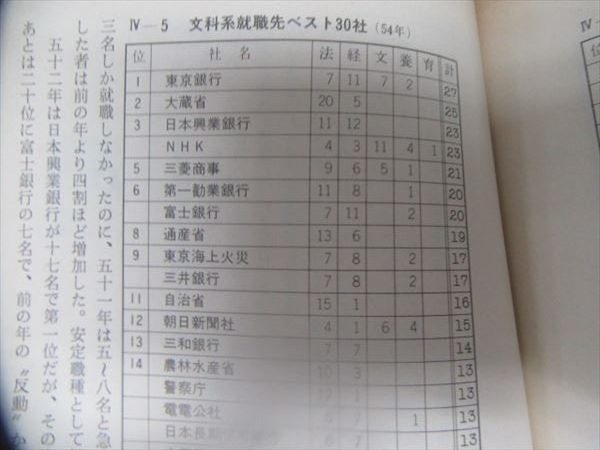

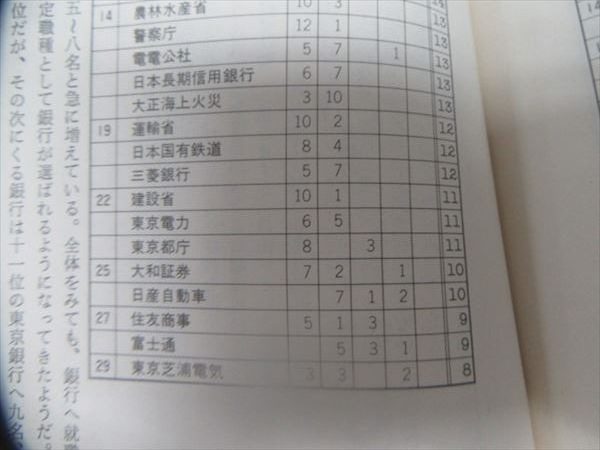

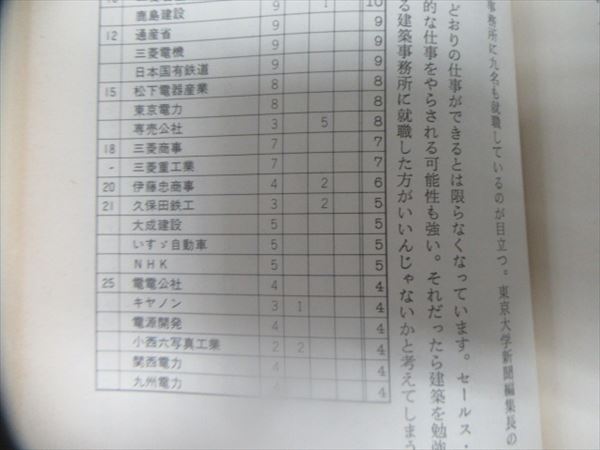

就職先ベスト30は、次のようになっています。

まずは、文系です。

銀行と、役所が多いのは、それが日本経済の両輪だったからでしょうか?

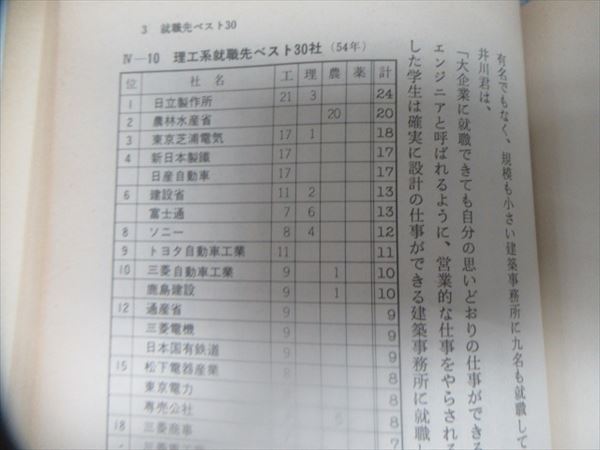

次に理系です。

こちらも役所があり、デンキとクルマの会社がたくさんあります。

いまも商工会議所等のトップは、その辺りだし、テレビコマーシャルも不景気になるほどに、その辺りが多くなるのは、不思議な感じがします。

社会や経済の環境は時代とともに、大きく変わったのでしょうが、もっとも変わってしまったのは、働く人の働くことへの意識が、全く違ったものになったのかもしれません。

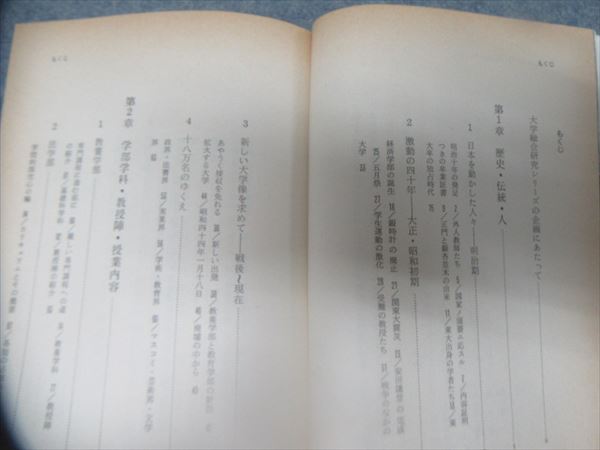

目次にある歴史から本文を紹介しますと…

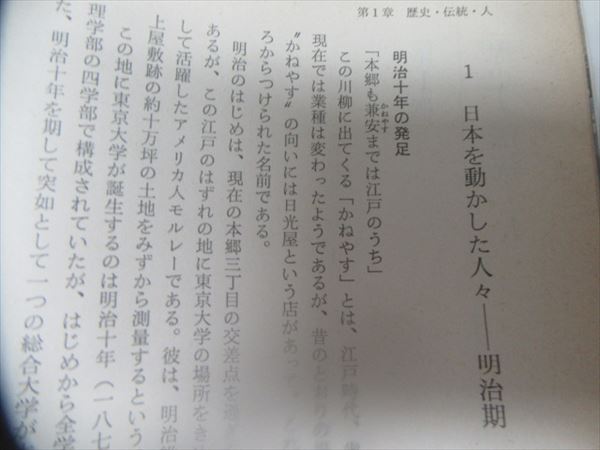

1.日本を動かした人々—-明治期

明治4年に文部省が設置されて、翌5年に「学制頒布」、東京大学は明治10年に日本に唯一の大学として開設されています。

明治19年に帝国大学に名称が変わり「国家のために役立つ人材を育成せよ」とうことだったようです。

東大が明治期に社会に送り出した人材約10000人。

司法・行政分野に全体の4分の1、次が教職の20%、会社に就職したのは約14%、医師が12%とあります。

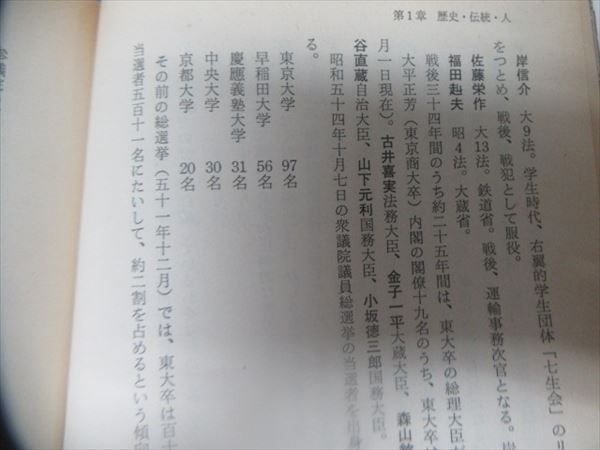

政治の世界に目を向けますと、明治末から大正、昭和にかけて25名中8名が東大出身、約3分の1をしていました。

明治30年代以後になると、大蔵次官や外務次官は東大出身者で独占され、大正のはじめには、文民大臣も独占されています。大正10年には、法科出身者が大審院長に就任して、司法、行政のすべてが東大法科の支配下に置かれるようになった…

知事を見ても、大正14年時点で、京都、石川、山口だけは京大出身ですが、他のすべての知事は東大出身者である

「国家ノ須要ニ応スル」の目的は十分に果されていたようです。

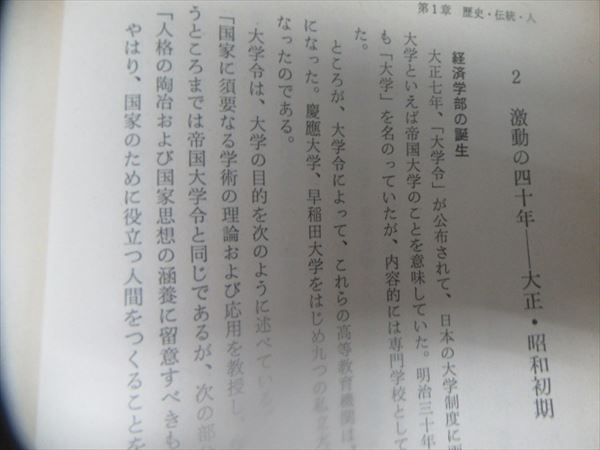

2.激動の40年—-大正・昭和初期

大正7年に「大学令」が公布されて、日本の大学制度が画期的改革が行われた、とあります。

「国家に須要なる学術の理論およぶ応用を教授し、ならびにその蘊奥を攻究するを目的とし」

「人格の陶冶および、国家思想の涵養に留意すべきものとす」

先の一文は、建学当初と変わらず、後の一文が加筆されています。

人は生活上の便宜によつて行動を規律すべきものでなくて、そして鳥や獣のように本能的な存在でもない…というような哲学的な目的があるのだろうと思います。

3.新しい大学像を求めて—–戦後から現在(昭和54年)

文科大学制が廃止され、学部制になった。(総合大学になったといこと)。

そして、日清、日露戦争を経て、日本の資本主義が発展するにつれて、財界の要望に応えるために私学が競って商業学科や経済学科を設けたので、東京大学もそういう時代の要求を敏感に反映して商業学科を設けたのであった…とあります。

総合大学となって、経済学科が出来たことが、取り上げられています。

が、しかし、政治の世界では、議員数において、東大閥が多数を占めている状況に変わりはなかったようです。

現在の安倍内閣は、東大卒3名と過去の自民党政権に比して、極端に少ないと言われています。内閣人事局をつくって官邸が官僚トップの人事権を握り、非東大の政治家が東大出身の官僚の上に立つという仕組みをつくったと言われるのも、反東大内閣と言われる所以だと思います。

日本の学歴の頂点は東大だが、難しい試験というのはクリエイティビティの必要性がなく、ひたすら真似る、問題を処理することを求められる。そうした受験エリートが日本を引っぱってそこそこうまくいったのは昭和まで。安倍内閣は東大卒が少ない。だからこそ「日本は高学歴社会と思っていたら、気がつけば低学歴国となっていた」と問題意識を持ち、入試制度改革に手をつける…(週刊ポスト2019年11月29日号記事から引用)

2019年の東大の世界ランキングは、前年より6つ上がって36位(日本国内は2位)。なるほど、そういう学力低下への危機感が、今の入試制度改革への動きになっていたのでしょう。

ノーベル賞の受賞者は、東大が11人で、次に多い京大が7人、名大が6人になっています。日本国内の大学ランキング1位は、京大です。

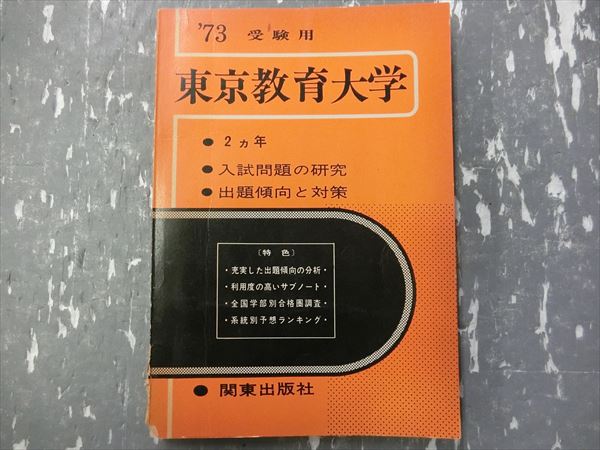

当時の科目別の傾向と対策も掲載されています。

紹介する本では、安田講堂は、学生運動(1968〜69年)で破壊されたままになっているとあります。

昨年、そこを訪ねて見ましたら、すっかり復元されていて、外国人観光局のフォトジェニックな的になっていました。その観光客に混じって、制服の学生と、親御さんらしき二人連れが、いかにもという様子で、東大校内を歩いていたのが印象にあります。

香港で、デモ、学生運動が激しく展開されているニュースを見ていると、社会や、国家体制やらへおかしいと感じ、行動する熱気を感じます。そう、行動すること、熱い気持ちを持っていること…

令和の今、それは無くなってしまったのでしょうか?

学生運動から加藤登紀子を思い浮かべたら、中にありました。

ヤフオク部門で、出品にあたって作業していると、公務員試験の参考書、東大の赤本が多いことがよくわかります。東大赤本の多さから、目指している学生数が今も多いんだな、とわかります。

働く意識の変化は、東大への入学を目指す人の、その後の目的が、多様化した?というより、内向きになっている?ような気がして、次の言葉とは、ちょっと違う方向のようにも思えます。

「太った豚になるよりは、痩せたソクラテスになれ」とは、当時の大河内一男東大総長が卒業式で言ったと伝わるものですが、由来は

19世紀のイギリスの経済学者および社会思想家であるジョン・スチュアート・ミル(John Stuart Mill)が功利主義に質的な視点を導入するに当たって例として挙げた

「満足な豚であるより、不満足な人間である方が良い。それと同じように、満足な愚者であるより、不満足なソクラテスである方が良い。」

つまり、酒や麻薬に溺れて肉体的な快楽を味わい尽くしたりするといった目先の欲望を満たすことで満足する愚者の生き方よりも、善美なるものについての普遍的真理を見いだせず、人々を善なる生き方へと導くことができずに悩み続けることでいつまでも不満足であるソクラテスの生き方の方が、たとえ本人にとっては不満足な状態にあるとしてもより価値のある優れた生き方であると考えられる…という意味とありました。

表表紙扉に「学問の自習と自治」とあるのは、最高学府のトップには、そうあって欲しいとする希望のように見えてしまうのは、私だけかもしれません。

最後まで、読んでいただきありがとうございます。

次回のブログも楽しみください。

この記事へのコメントはありません。