本日も、当社で発掘できた絶版書籍の中から選りすぐりの良著を紹介させていただきます。

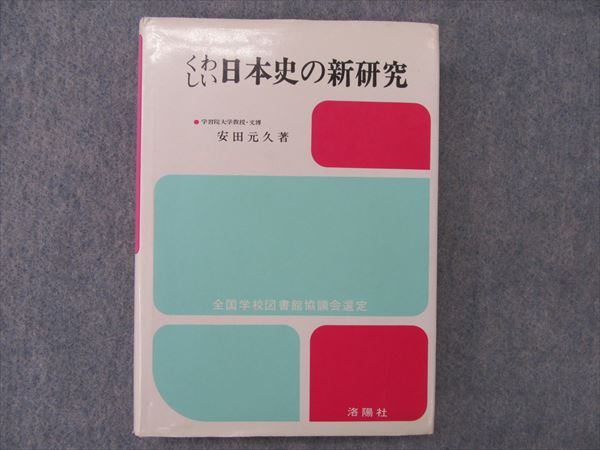

今回、紹介させていただく1冊は、2003年発行のとなります比較的新しい書籍で、日本史の通史の流れを把握するに良い書籍です。

『伊達の速効日本史最勝王 政治・経済・外交史/文化・テーマ史』伊達日角

- 単行本:Part1:299ページ/Part2:151ページ

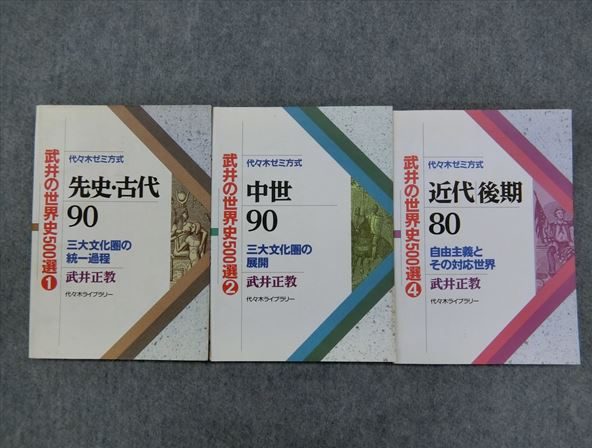

- 出版社:代々木ライブラリー

- ISDN-13:978-4896807257/978-4896807264

- 発売日:Part1:2003年3月/Part2:2003年10月

こちらの書籍は

その時代や背景を理解するポイント・重要な用語を簡潔に説明した見開き構成です。用語自体はかなり細かい部分まで載っているので覚えた知識を正しく理解し、得点に反映させるためにわかりやすく整理されています。

日本史はそもそも世界史よりも量は少ないでですが、それでも膨大な量でかつ政治経済、宗教、文化・芸術、資料全てが問われてきます。こうした事項を丸暗記せずにいかに有機的に覚えていくかの工夫をしていくことが、日本史を勉強していく際の基本フレームになります。機械暗記で乗りきれるのは早慶上智あたりまでです。それ以上の大学をめざすのであれば、「なぜこの制度なのか」「前の時代とのつながりはなにか?」というような点「なぜ?」に気をつけて進めていきましょう。

本書は伊達日角先生が代々木ゼミナールで教鞭を取られていた際に授業で配布していたプリントを元にしているようです。

有名な先生でおられるのでご存じの方も多いと思いますが、伊達日角(だてかずみ)先生を少し紹介させていただきます。「日角」と書いて「かずみ」と読みます。

1965年生まれで大学院博士課程修了。

日本中世の公家法を研究。オランダ・トルコ・モロッコ・ベトナム・韓国などを放浪。その間にアジア現代史、宗教、政治哲学の学位取得を考えるも挫折し、その後、代々木ゼミナールの講師として教鞭をとられています。分かりやすくユーモアにあふれ受験生からも人気の講師でした。

当時の受験生の伊達先生へのネットのコメントを見てみると

・こんなに楽しい日本史の授業はうけたことがない!

・偏差値が20も上がった。真面目にやれば絶対できるようになる授業をしてくれる。

・最初は…だったがかなりいい。

・だてにだてじゃないね。伊達さんのおかげで日本史が武器になりました。

・分かりやすいし面白いし言うことナシ!

・生徒に今日のパンツの色聞いているソフトなセクハラがいい。

などなど、面白いコメントが多かったので見てて飽きなかったです。また伊達先生の情報は『予備校比較.COM』でも掲載しておりますので、こちらもご覧くださいませ。

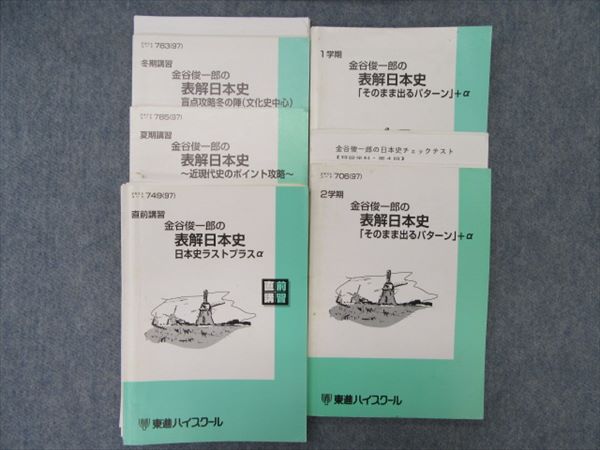

先に紹介しましたが、伊達日角先生というと授業時に配布されるプリントが有名です。このプリントがダテプリと呼ばれ、先生のお写真ともに紹介。

そして、今では受講することが出来ない伊達日角先生の授業風景の動画もございます。

本書でもそんな伊達日角先生の教えが伝わってきます。

先生の教えのポイントといたしまして

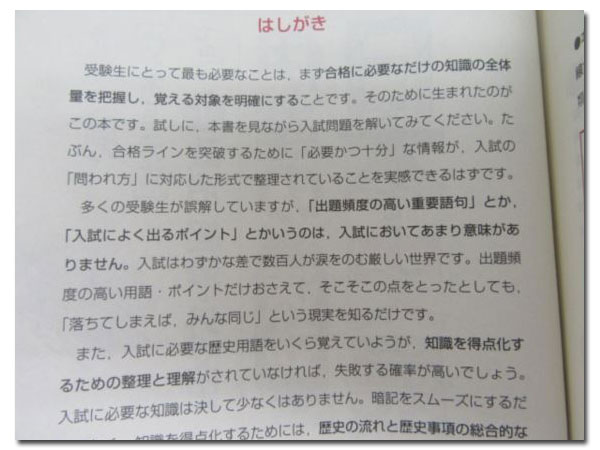

★合格に必要なだけの知識の全体を把握し、覚える対象を明確にすること。

★「出題頻度の高い語句」とか「入試によく出るポイント」とかいうのは入試においてあまり意味がありません。

★知識を得点化するための整理と理解がされていなければ、失敗する確率が高い。

★歴史の流れと歴史事項の総合的な理解を助けるための解りやすい整理が必要。

日本史は世界史と違い1つの国の出来事を問われるのですが、その分内容が非常に深いです。

「誰がいつ何をしたか」「なぜそれが起こったか」という論理の厳密性が世界史よりも緻密になってくるので、そこに重点をおいて本書ではかなり細かい用語まで扱っておられます。

Part1では、原始古代~明治・大正・昭和・戦後という時代の流れを、Part2では、仏教史~文学・芸能・金融・日朝関係・沖縄・北海道史など、文化や歴史的需要テーマを出題しております。

用語についても非常に多くの重要用語を説明されておりますが、全ての用語を覚え切るのは難しいと思います。

そのために伊達日角先生は、標準レベルと難関レベルの用語を下線で分けるというシンプルですが、見やすい構成にされております。

これが難関大対策にも役立ちますので、難関校を志望される受験生の方は、難関レベルまで把握しておくことがベストです。

本編では左ページに空欄補充形式の問題と左ページでは解答とその時代を理解するポイント・重要な用語を簡潔に説明されています。

(上記画像はPart2 文化・テーマ史の1ページとなります。)

入試で出題される全範囲を最初からはとても覚えられるわけではありません。しかも実際の入試では「原始・古代の遺跡」とか「近世の通貨」とか、全体のほんの一部が大問1題として出題されることが多いので、どの時代のどの分野が出題されても対応できるように、標準レベルの用語は必ず得点にできるようにすることが重要です。

また、右ページの解説は論述問題の解答としてそのまま利用できるよう、工夫されておられます。

文化史や戦後史、土地制度、各国史、経済史などなど普段の日本史の勉強では見落としがちな部分からの出題が今後もあると思われますので、Part1・Part2をセットで学習することで全体がカバーできます。

本書を利用された受験生のコメントがありましたので、少し紹介させていただきます。

空所補充のみというシンプルな構成だが、この一冊でセンターから早慶上智までの用語暗記問題には対応出来る。また、この一冊で通史の理解も確実になるだろう。

使用法として注意すべき所は、この書を含め全ての参考書に当てはまる事だと私は信じているが、用語の暗記を八割、九割確実にして、初めて効果があるという事である。

載っている用語に関しては細かいです。しかし流れ的に少し抜けもあるかな。

なので、これに手をつける前に通史の教科書や講義本をやってから入るようにした方が理解が深まるし、記憶の定着にも良いと思います。もしくそれをやりながら最勝王に抜けを書き加えていく方法がいいでしょう。

コメントを見ておりますと、良いアドバイスが書かれておりますので、この辺も参考にして頂ければと思います。

本書を通じてまずは日本史全体がどのような構造になっているのか。

歴史の因果関係、事件の背景、地理関係は最重要となりますので、歴史的家系図や年号を踏まえ学んでいただければと思います。

また、伊達日角先生の書籍には 『センター・マーク標準問題集日本史B』など、センター試験対策の書籍もございますので、一度お手に取られるのもよいかと思います。

今回は伊達日角先生の『伊達の速効 日本史最勝王 Part1/Part2』を紹介させていただきましたが、これからも当社で発掘できた選りすぐりの良著を紹介していきたいと思います。

次回更新もどうぞお楽しみに!

この記事へのコメントはありません。