本日も、当社で発掘できた絶版書籍の中から選りすぐりの良著を紹介させていただきます。

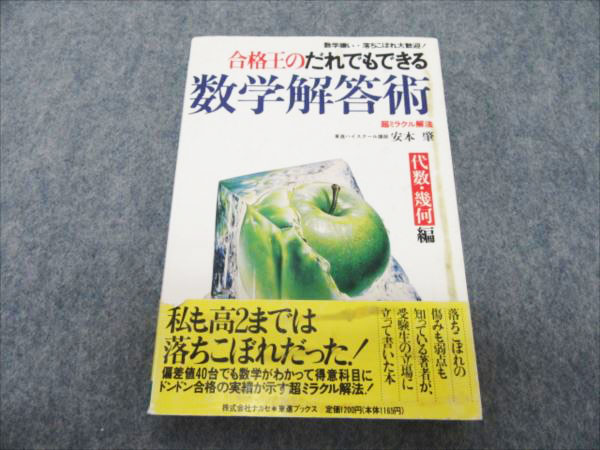

今回、紹介させていただく1冊は、1993年発行の書籍となり、

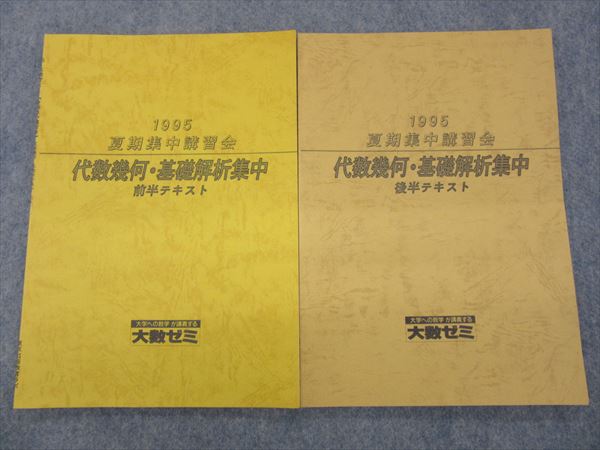

そして、大学入試で出題率の高い代数・幾何に焦点を当てた一冊です。

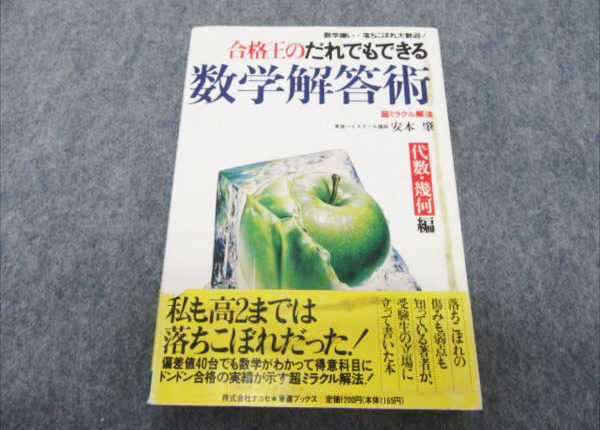

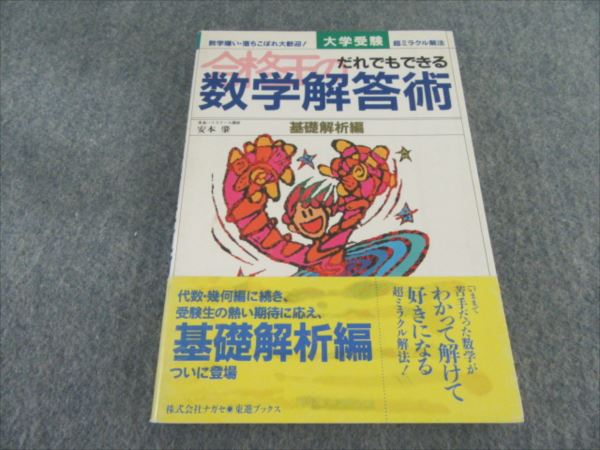

『東進ブックス 合格王のだれでもできる数学解答術 超ミラクル解法 [代数・幾何編] 安本肇著1993年発行 』

こちらの書籍でまず目に留まるのが帯に書かれている『私も高2までは落ちこぼれだった!』というところです。

『偏差値40でも得意科目に』というフレーズを聞くと最近では『ドラゴン桜』や『ビリギャル』を思い浮かべてしまいますが、

当時からそれだけ気合いが入った参考書なんだと思われます。

こちらの参考書は『合格王』のシリーズとして 過去にも紹介させていただいております。

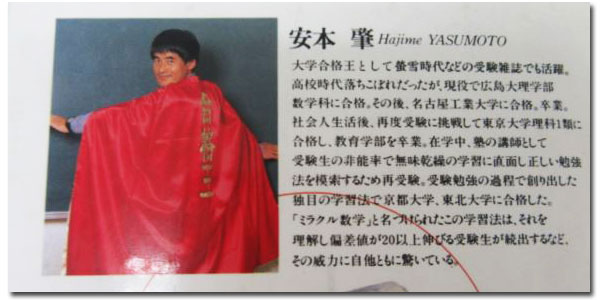

著者の安本肇先生の経歴やプロフィールは以前に紹介させていただいておりますので、今回は割愛させていただきますが、

若干の追記をまとめさせていただきました。

本書でもこのマント姿の写真が紹介されております。

このプロフィールを読む限りでも安本肇先生は、落ちこぼれだと記載されておられますが、

・広島大学 理学部

・名古屋工業大学

・東京大学 理科1類

・京都大学

・東北大学

なんと国立大5校に合格されており、到底落ちこぼれとは言えない実績の先生です。

本書はそんな安本肇先生の受験経験を元にされているため、参考になる部分が多々あります。

元々は安本肇先生も丸暗記という方法で勉強されており、覚える必要もないことや難解な事項も全て丸暗記していたということでした。

だが、これでは効率が非常に悪いということで独自の勉強法として後に『ミラクル解法』と呼ばれる解法を模索されました。

受験生に限らず、社会人でも今は効率アップが望まれる時代ですので、受験参考書のみならず、効率アップ出来るのは誰もが興味があるかと思います。

今回は「1994年発行の基礎解析編」「1995年発行の微分積分編」よりも先に発行された、大学入試で出題率の高い代数幾何に焦点を置いた「1993年発行の代数幾何編」となります。

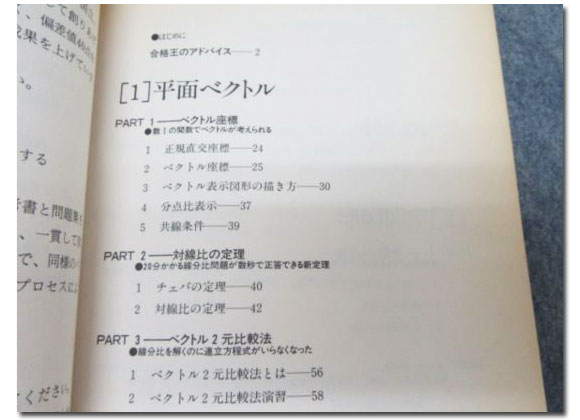

それでは、本書を目次から見ていきたいと思います。

この目次を見させていただいて気になったのが、「はじめに」という「合格王のアドバイス」です。

通常の参考書や書籍では、「はじめに」は1ページや多くても2ページ程に収めされており、メインの本編に続くのですが、

この参考書では、「はじめに」が20ページ以上もあるではないか!

これだけページ数があると飛ばして本編に行けない雰囲気なので、見てしまいました。

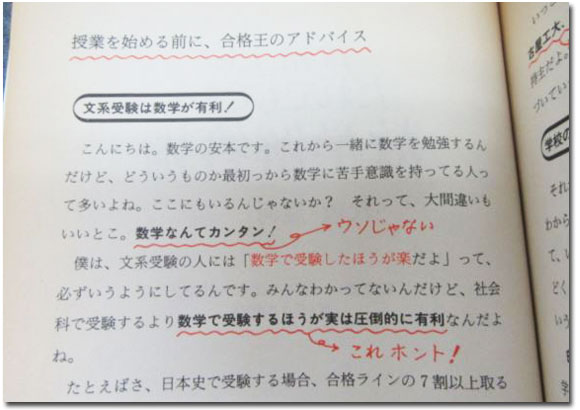

こちらの「合格王からのアドバイス」には、これから受験勉強をされる方に向けた安本肇先生からのアドバイスが、ふんだんに記載されております。

要点は大量にありますが、数点のみご紹介させていただきます。

文系受験は数学が有利!

文系の受験生は数学が苦手という概念がありますが、それを逆手に取ったミラクルなアドバイスがあります。

数学は一度マスターすれば、応用で対応できるが、日本史となると最低でも500時間の勉強を要し、さらに忘れないように復習にも何十時間も必要になるとされております。

⇒勉強時間だけを考慮すれば、数学がよっぽど効率がよいということでしょうか。

数学で2教科分カバーしろ!

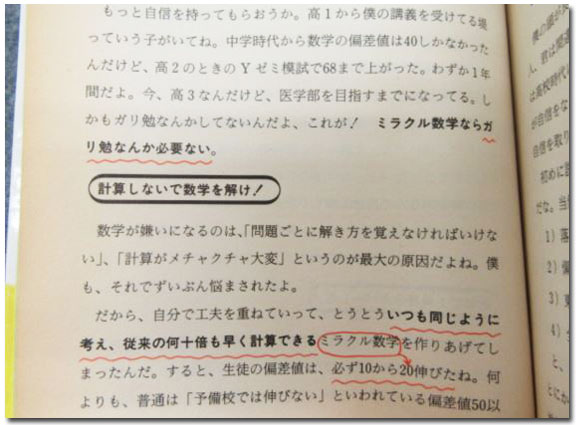

数学は基本的に伸びない科目というのがイメージですが、安本肇先生によればそれは従来の勉強方法での話しで

先生の解法では、ガリ勉は必要なく2教科分をカバーできるとされております。

⇒2教科分とは、数学とあと1教科はどの教科を指しているのか不明ですが、こちらも効率アップに必須です。

計算しないで数学を解け!

数学の盲点は、「問題ごとに解き方を覚えなければいけない」「計算が大変」という理由で成績が伸びない方が相当います。

安本肇先生の解法によれば、ほとんどが計算せずに答えが導きだされるので、本番に強く、圧倒的に解くのが早い。とされております。

⇒数学の問題で計算をしないで答を導くとは非常に興味がわきますよね。これは必読しなければなりません。

ここまで、書かれると一体どんな解法なのか!気になります。

ここからが、本番の「ミラクル解法」が始まります。

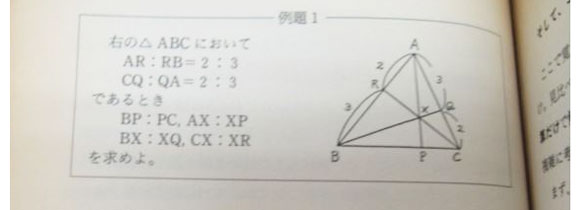

本書は代数幾何編ということもあり、図形やベクトルについての例題を用いて紹介されております。

例題1より紹介させていだきます。

上記問題に対する従来の解答方法

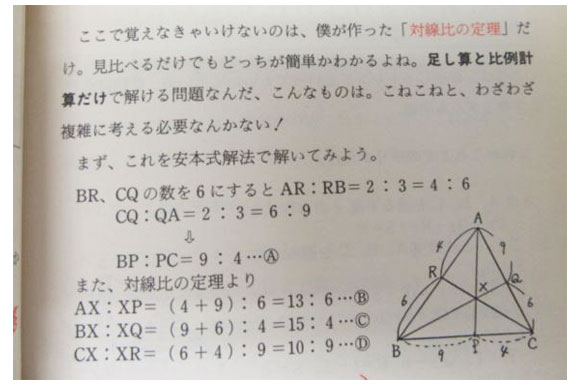

安本式のミラクル解法

従来の解法とミラクル解法では明らかに違うとおわかりだと思いますが、具体的にミラクル解法はどういったものなのか?

その辺につきましては、以前の記事で紹介させていただいておりますので、引用させていただきます。

ミラクル数学とは大学数学の範囲(?)の知識を援用して一定パターンで解ける問題を増やすという、つるかめ算や流水算や通過算などの中学受験算数で方程式を使うようなものだ。偏差値55以下の初学者がいきなりこう習うと両極端な反応を起こしそうで、実際、東進では悪い方に出てしまったのだろう。しかし、複素数範囲のド・モアブルの定理から三角関数の加法定理を導出したり、放物線の接線問題を一般化するためにテイラー展開を用いたりと文系数学の範囲を一通り習った人間がおさらいで読むと色々と発見がある。

(浪人大学付属参考書博物館より引用)

こう言った図形問題も難しい計算式もなく解けてしまうのかという解法が紹介されております。当時から賛否両論ありましたが、安本肇先生はその後も坂本龍名義で「センター数学で大逆転できる本」「3分で解く!センター数学」を書かれています。実際に弊社でもこういった本を買取させていただけることも…。そして、先生の解法で「助かった」、「できるようになった」という声も聞こえてきます。

最後になりますが、今回も、本書を利用された方のコメントがありましたので、少し紹介させていただきます。

合格王のだれでもできる数学解答術ならもらったのがある。

代数・幾何とかで出やすく解くのに時間がかかる問題は公式にして覚えてしまえって感じだよ。

だから問題で一番やさしい(1)より(3)が先に解けちゃう。

本書の特徴をまとめさせていただきますと

・はしがきが非常に長く、安本肇先生のアドバイスは必読です。。

・各例題で通常の解法とミラクル解法が記載されているので、比較検討が容易に確認できます。

・必要な安本式解法や公式は記載されているので、基礎参考書としてはこれだけで十分となります。

今回は安本肇先生の『合格王のだれでもできる数学解答術 超ミラクル解法 [代数・幾何編] 』を紹介させていただきました。

紹介させて頂いたのはのみの1例のみですが、他の項目や例題にも先生のこだわりの考え方が掲載されておりますので、是非お手に取っていただきたい書籍です。

これからも当社で発掘できた選りすぐりの良著を紹介していきたいと思います。

次回更新もどうぞお楽しみに!

この記事へのコメントはありません。