本日も、当社で発掘できた絶版書籍の中から選りすぐりの良著を紹介させていただきます。

今回、紹介させていただく1冊は、2011年発行の比較的新しい書籍となり、書籍内で化学実験を臨場感溢れるように再現した注目の一冊です。

『東洋館出版 魅せる化学の実験授業 高等学校「化学基礎」編 岩田久道/後藤顕一編著 2011年発行 』

現在、行われている高校の化学実験では、先生方にある種の特別な準備やスキルが要求されます。単に生徒の前で実験するだけではなく、解りやすく効果的に見せる方法、見やすく適切な教具、興味・関心を持たせる「術」が必要とされます。今の先生方は大変な時代だと思います。こちらの書籍ではそんな先生や教員を目指す人のために、著者でもある 「岩田久道」「後藤顕一」先生方が日々の実践で生徒を魅了してきた授業の展開をまとめ、どの様な演示実験を取りいれるべきかを示した書籍となります。

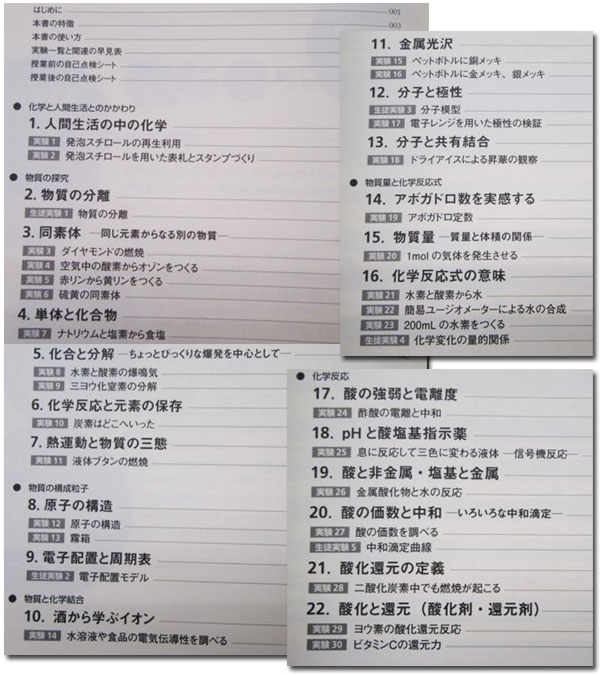

それでは先に目次から見ていきたいと思います。

(目次)

目次のような内容の実験が35例も紹介されております。

こちらを見て、何か興味の沸く実験はございますでしょうか。当方は身近な「発泡スチロールの再利用」や 見てみたいのが「ダイヤモンドの燃焼」「ペットボトルに金メッキ、銀メッキ」など見てみたくなりました。あのダイヤモンドを燃やすんですよ!高価な実験ですよね。

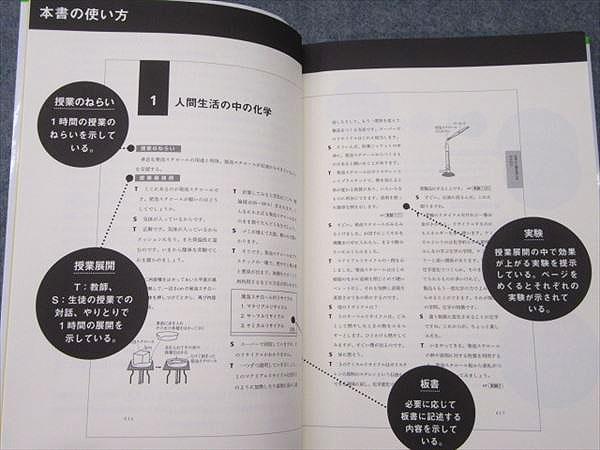

では実際に本書の使い方を見たいと思います。

まず、本書では下記の6点の特徴を踏まえて作成されておるようです。

- 生徒の目を釘づけにするような実験を35例紹介。

- ベテラン教師の授業をライブ形式で展開する。

- 明日の授業にすぐ生かせる。

- 高等学校学習指導要領「化学基礎」に対応している。

- 職員志望の学生にとって必携の書であること。

- 中学校の授業でも活用できる。

本書の使い方ではその活用方法が明確に説明されております。

(使い方-授業)

(使い方-実験)

1つの章でその授業内での授業内容のねらいと実験について説明されております。

授業内容では・・・

授業の展開を生徒とのやりとりを会話形式で表現し、板書の書き方まで指導されております。

各章でのイラスト入りの説明文章は非常に見やすい構成となっております。

実験内容では・・・

実験手順から注意事項、所要時間まで丁寧に指導されております。

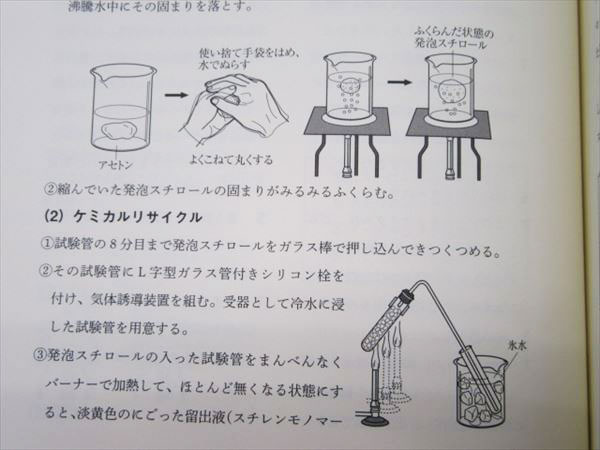

こちらも実験過程をイラスト入りで説明されておりますので、誰でも受け入れ易い内容だと思います・

では、実際に本文を見さえていただきます。

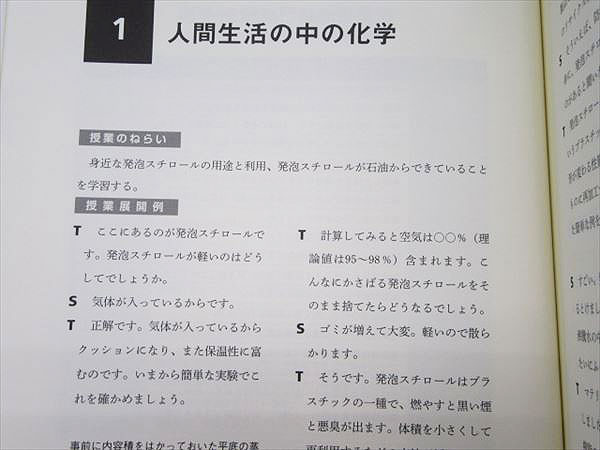

(授業01)

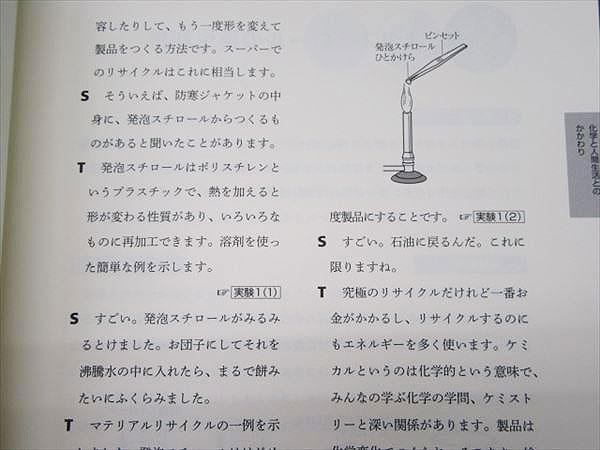

(授業02)

(授業02)

ここでまず、目につくのが生徒との会話形式の授業展開です。読むだけでも興味を引く内容となっておりました。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

先生:発泡スチロールが軽いのはどうしてでしょうか。

生徒:気体が入っているからです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そうだったんですね。そんなことすら知らなかった当方です。

調べてみると、発泡スチロールは98%が空気で原料はたった2%でした。だから軽いんです。

しかも、石油に戻すことが出来るみたいです。ただ、コストがかかり過ぎるので現実的ではない。

ちょっとした豆知識を知った感じです。

それはさて置き、なかなか面白い対話形式ですが、恐らく本来の授業ではこの対話形式だけでは、対応できないだろうと思っていまいました。

読み物としては、よく出来ております。

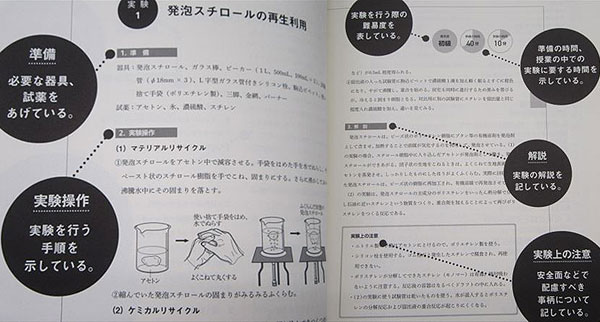

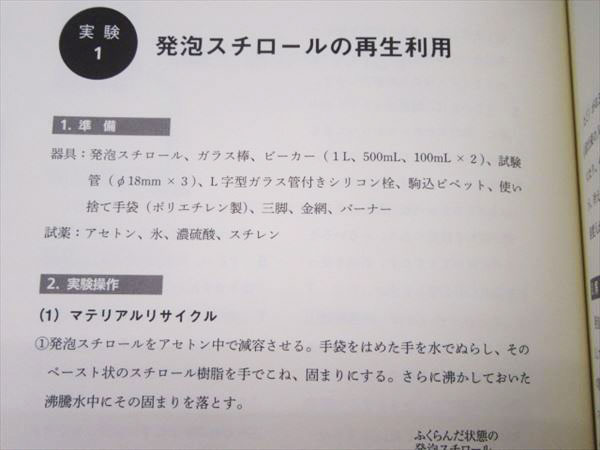

(実験01)

(実験02)

実験内容を見させていただきますと!

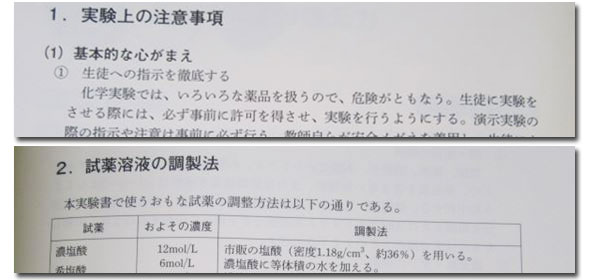

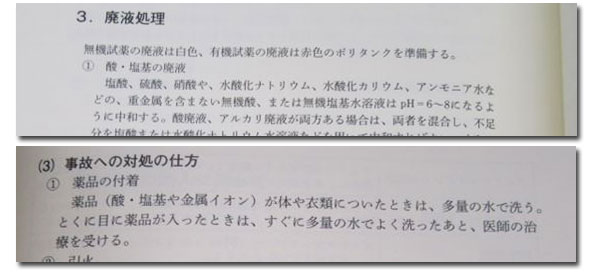

器具の準備から実験内容、薬液を扱う際の注意点まで、細かに記載されとりますので、素人の当方でも簡単に実験できそうな内容となっております。(実際はそんなに簡単な実験ではないですよね)

さらに、使用後の薬剤の処分方法から機材の取り扱いまでについても詳しく記載されております。

ここまで、詳しく書かれていると、事故や失敗時のことも書いてあるのかとページを進めてみると、きちんと対応が記載してありました。

日常生活では濃硫酸とか取り扱う機会はないのですが、なんだか気になって読んでしまいました。この辺りを読んでいると危険薬品を学校の実験で取り扱うのだから、やっぱり先生方は大変だと改めて思ってしまいます。

(注意事項01)

(注意事項02)

最後に、本書の著者でもある「新実験化学研究会」について調べてみました。

通称 NECA(ネッカ)と呼ばれ、「化学と教育」に連載された「定番!化学実験」(2007年5月号~2009年2月号)の執筆に携わったメンバーを中心に構成され、新教育課程に対応する実験観察の研究グループとされます。ネッカから発売されたのはこの一冊限りとなります。

そして、東洋館出版社では公式の実験動画が紹介されております。

こちらでは本書で紹介されている「ドライアイスの昇華の実験」を公開されておりました。

※大きな音がでますので、再生時はご注意くださいませ。

本書を利用された熱心な方のコメントがありましたので、少し紹介させていただきます。

新学習指導要領対応の高校化学基礎の実験書として初めての購入です。

化学基礎は内容や標準単位からして実験が行いにくいのではないかと思われますが、授業の中に演示実験として組み込む例が示してあり、「わりとできるぞ」と思わせられる本です。

本書を見させていただいた限りでは、普段の授業内容に日常的な事柄の実験から最先端な実験まで盛りだくさんの話題を詰め込んだ内容となっておりますので、これから教員を目指す方には是非、目を通していただいた内容です。ただ、危険な薬品を使う実験も含まれておりますので、その危険度も踏まえ勉強できるのは良い1冊だと思います。

今回は岩田久道/後藤顕一先生の『魅せる化学の実験授業 高等学校「化学基礎」編』を紹介させていただきました。紹介させて頂いたのはわずか1件の実験内容ですが、他にも面白そうな化学実験が多数掲載せれたおりますので、是非お手に取っていただきたい書籍です。

これからも当社で発掘できた選りすぐりの良著を紹介していきたいと思います。

次回更新もどうぞお楽しみに!

この記事へのコメントはありません。