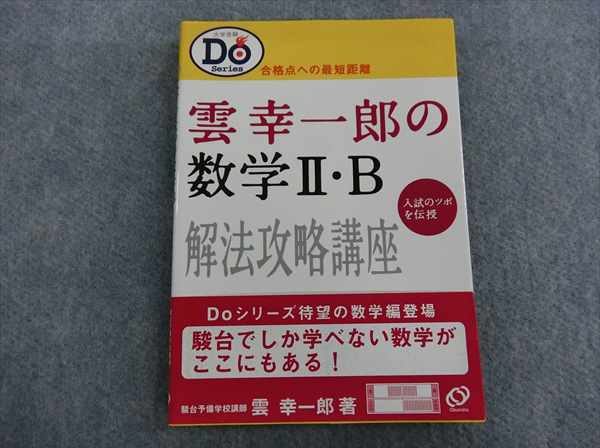

本日は「雲幸一郎の数学ⅡB」の紹介です。

著者は以前ご紹介させていただいた雲孝夫先生のお兄さんでもある雲Kこと雲幸一郎先生です。

1989年より駿台予備校数学科講師をされており、その他でもSEG物理科講師、大数ゼミ講師、東大進学塾エミール等複数の場所で講師を務められています。

講義内容はというと

弟の雲Tこと雲孝夫先生と同じような数学の本質をついた講義スタイルですね。

それ故に「数学は暗記だ」というパターン暗記の考えは師の考えと真っ向から対立してしまいます。

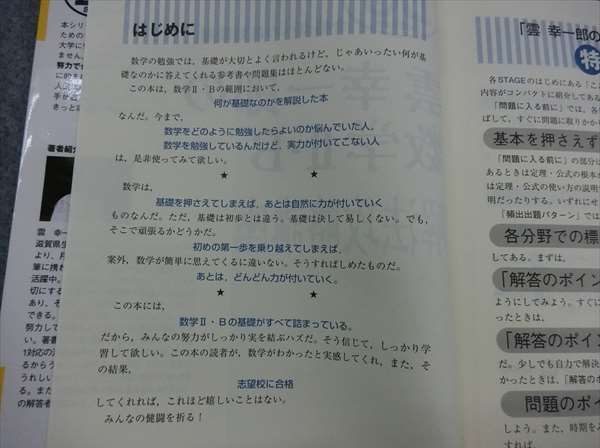

数学とは雲先生曰く「理系科目とは文系科目と違い、正しい答えを覚えて学ぶものではない、同じ問題は二度と出ないのだから、暗記に走ると本質を見誤る」です。

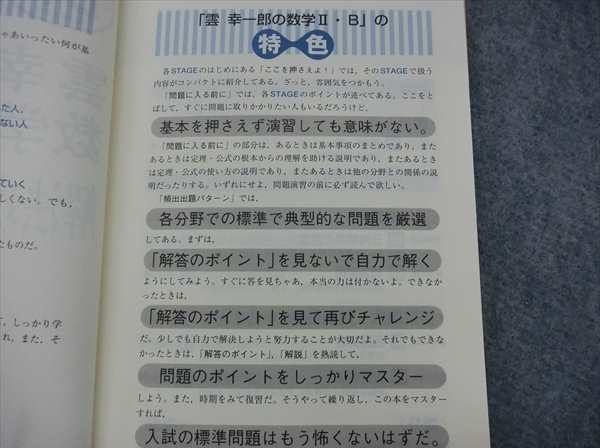

この本のコンセプトもそうなのですが、基礎をしっかり押さえて数学をどのように勉強していけばいいか、そして問題を解くために必要な思考プロセスを大事にされています。ですの授業では、ほぼ毎回「なぜそうなるのか」「何を問われているのか」を常に考えながら解くことを促されています。

また毒舌なことでも有名で少し考えれば判るような質問をすると「そんなことも判らないの?これくらいの問題解けなくては」と厳しい言葉で直接的に指導されることもしばしば。

しかしながら、口では「本当はこんな板書要らないと思うんだけどね」とか「この位は気付けないといけません」等と言いつつ出来る人にとっては不要に感じる計算過程であってもわざわざ書いてくださったり、復習しやすいように配慮して「同様に」で済むような部分を二度書いてくださったりもします。

本人の語るところによると、全員ができるであろう計算以外は絶対に書くとのこと。誰が見てもなぜそうなるのかがわかるように板書されているのように感じます。

こちらの特色を見てもどのようにすれば数学が身につくのかを書かれています。

このように厳しさの中にも見え隠れする丁寧で生徒を思いやる心が、人気講師のゆえんですね。

そして予習しないでその場で解きながら解説するため、時折計算ミスをしてしまうこともあるとか。そんな時はとても挙動不審になってしまいますが、その後きちんと「ごめんなさい」と謝りしばらくは毒舌も影を潜めるという可愛らしい一面もあります。

さらにチャイムが鳴ってもすぐには来ず、しかし2~3分早く終わってしまうこともあるようです。しかしもちろん一切手抜きをされてはいません。

これは雲先生の師匠である福井紳一先生が席を立つまで椅子を立たないようにしているのだとか。恩師である福井先生への尊敬の念が感じられる逸話ですね。

雲先生には仲の良い講師の方も数多くいらっしゃり、今回はその仲の一人大島保彦先生との一場面をご紹介致します。

大島先生は先ほどの逸話の遅く来て早く終わる状態のことを「くもる」と表現したり、とある生徒が苗字の雲を「くも」ではなく「うん」と読んだため「そういう風に読んだら、ウンコ一郎になるだろう」と指摘する等よく雑談のネタにされていたりもします。大島先生の雑談からも仲の良さを窺い知ることができますね。

今回ご紹介した数々のエピソードを見ると毒舌で厳しいイメージを持たれることが多い雲先生ですが生徒から指示され続ける理由は実際はイメージと違い毒舌の奥に生徒に対する愛情があり奮起を期待していることが伝わってくるからではないのでしょうか!

弟の雲孝夫先生の記事はこちら

この記事へのコメントはありません。